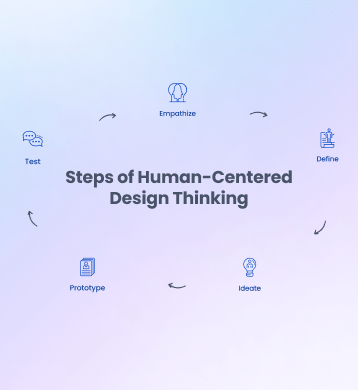

What are the steps of human-centered design thinking

In a world where innovation is the driving force behind progress, creating solutions that truly resonate with people has never been more critical. Whether you’re designing a cutting-edge app, reimagining a service, or improving a product, the key to success lies in understanding the people you’re designing for. This is where Human-Centered Design (HCD) shines—a framework that places users at the core of the design process, ensuring that the end result is not only functional but also meaningful and impactful.

Human-Centered Design Thinking is more than just a methodology; it’s a mindset. It’s about approaching problems with empathy, collaboration, and a willingness to experiment. It’s about stepping into the shoes of the people you’re designing for, understanding their challenges, and co-creating solutions that genuinely improve their lives. Sounds powerful, doesn’t it? Let’s explore this step by step.

Understanding Human-Centered Design Thinking

At its heart, Human-Centered Design Thinking is an iterative process. It’s not about rushing to a solution but about taking the time to deeply understand the problem and the people it affects. It’s a journey that involves listening, learning, and refining ideas until you arrive at something that truly works for the user. The process is typically divided into five stages: Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Test. But don’t think of these as rigid steps—they’re more like phases that often overlap and loop back on each other. Let’s dive deeper into each one.

The Five Steps of Human-Centered Design Thinking

The HCD process is typically divided into five distinct stages:

- Empathize

- Define

- Ideate

- Prototype

- Test

Let’s delve into each stage in detail.

1. Empathize :

The first step is all about empathy. Before you can solve a problem, you need to understand it from the user’s perspective. This means setting aside your assumptions and biases and immersing yourself in their world. What are their pain points? What motivates them? What does a day in their life look like?

To gain these insights, designers use tools like user interviews, observations, and even immersive experiences. For example, if you’re designing a new healthcare app, you might spend time shadowing patients and doctors to see how they interact with existing systems. The goal here isn’t just to gather data but to feel what the user feels. It’s about building a deep, emotional connection with the people you’re designing for.

Key Activities:

- User Interviews: Have real conversations with users to hear their stories and understand their needs.

- Observations: Watch how users interact with products or services in their natural environment.

- Immersive Experiences: Step into the user’s world—whether that’s spending a day in their workplace or using a product the way they would.

2. Define :

Once you’ve gathered all this rich, empathetic data, the next step is to make sense of it. This is where you analyze the information, look for patterns, and distill it into a clear problem statement. Think of this phase as turning a jumble of insights into a focused, actionable challenge.

For instance, if you’re designing a new educational tool, you might discover that students struggle with staying motivated during online learning. Your problem statement could be: “How might we create an online learning experience that keeps students engaged and motivated?”

Key Activities:

- Affinity Diagrams: Group similar insights together to identify common themes.

- Point-of-View Statements: Frame the problem from the user’s perspective.

- Journey Mapping: Visualize the user’s experience to pinpoint where they face the most friction.

3. Ideate :

Now comes the fun part—ideation! This is where you let your imagination run wild and brainstorm as many solutions as possible. The key here is to think outside the box and encourage wild ideas. No idea is too crazy at this stage. It’s about quantity, not quality.

Collaboration is crucial during ideation. Bring together people from different backgrounds—designers, engineers, marketers, even end-users—to spark diverse perspectives. Techniques like brainstorming, mind mapping, and the SCAMPER method can help you explore new possibilities.

Key Activities:

- Brainstorming Sessions: Gather a group and generate as many ideas as possible.

- Mind Mapping: Create visual diagrams to explore connections between ideas.

- SCAMPER Technique: Ask questions like, “What if we combined these two features?” or “How could we simplify this process?”

4. Prototype :

Once you’ve narrowed down your ideas, it’s time to turn them into something tangible. Prototyping is about creating low-cost, low-fidelity versions of your solution to test its feasibility. This could be anything from a paper sketch to a digital mockup or even a role-playing exercise.

The goal here isn’t to create a perfect product but to learn. What works? What doesn’t? How do users react? Prototyping allows you to fail fast and cheaply, so you can refine your ideas before investing too much time or resources.

Key Activities:

- Low-Fidelity Prototypes: Build simple models to test core concepts.

- Storyboarding: Sketch out how users would interact with your solution.

- Role-Playing: Act out scenarios to see how the solution might work in real life.

5. Test :

The final step is testing your prototypes with real users. This is where you get to see how your solution holds up in the real world. Do users find it intuitive? Does it solve their problem? What feedback do they have?

Testing is an iterative process. You might go through multiple rounds of testing and refining before landing on a solution that truly works. And sometimes, you might even discover that you need to go back to the drawing board—and that’s okay! The beauty of Human-Centered Design is that it’s flexible and adaptable.

Key Activities:

- Usability Testing: Observe users as they interact with your prototype.

- Surveys and Questionnaires: Collect structured feedback from users.

- A/B Testing: Compare different versions of your solution to see which one performs better.

The Iterative Nature of Human-Centered Design

One of the most important things to remember about Human-Centered Design is that it’s not a straight line. It’s a cycle. You might move back and forth between stages as you learn more about the problem and the users. For example, testing might reveal new insights that send you back to the empathy phase. Or prototyping might spark new ideas that take you back to ideation. This iterative approach ensures that your solution evolves and improves over time.

Why Human-Centered Design Thinking Matters

So, why go through all this trouble? Because the benefits are worth it. Here’s what Human-Centered Design Thinking can do for you:

- Enhanced User Satisfaction: When you design with the user in mind, you create solutions that truly meet their needs, leading to happier, more satisfied users.

- Increased Innovation: By encouraging creativity and collaboration, HCD helps you come up with fresh, innovative ideas.

- Reduced Risk: Testing early and often means you catch potential issues before they become costly mistakes.

- Stronger Team Collaboration: HCD brings together people from different disciplines, fostering teamwork and shared ownership of the solution.

結論

Human-Centered Design Thinking is a powerful approach that places users at the heart of the design process. By following its structured yet flexible steps—Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Test—designers can create innovative solutions that truly resonate with users. Embracing this methodology not only leads to more effective products and services but also fosters a culture of empathy and continuous improvement.

今すぐビジネスの

変革を 最先端

ソフトウェアで

当社の専門性が、御社のビジネスに新たな価値を提供いたします